〜食物アレルギーとの上手な付き合い方〜

みなさん、こんにちは!

今日は食物アレルギーについて少しお話しします。

みなさんも「食物アレルギー」という言葉は聞いたことがあると思います。

食物アレルギーやアトピー性皮膚炎など、「アレルギー」による皮膚の症状は動物でもよく認められます。

アレルギーとは、免疫反応が特定の抗原に対して過剰に起こることをいいます。そのうち、食べ物に対して過剰に反応してしまうのが「食物アレルギー」です。

食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれるアレルゲンに免疫機能が過剰に反応してしまい、体にさまざまな症状をおこします。アレルゲンは主にタンパク質です。

免疫とは、もともと細菌やウイルス、異物(花粉など)、がん細胞など、体に有害なものを排除する働きです。この免疫が食べ物を有害なものとみなして排除しようとし、そのために多くの症状が認められます。

ちなみに、人間でも牛乳を飲んでお腹壊しちゃう人がいますよね?あれは乳糖不耐症と言って、乳糖を体質的に分解できずに下痢を起こすので、食物アレルギーではありません。難しいですね。

食物アレルギーは免疫学的に大きく2つに分類されます。ひとつはlgE抗体という蛋白質が介在して起こるもので、即時型アレルギー反応と言います。食物アレルギーの多くはこのタイプと言われています。

もうひとつはlgE抗体に依存しない遅延型アレルギー反応と呼ばれる反応です。詳細なメカニズムははっきりとわかっていませんが、リンパ球による反応ではないかと考えられています。

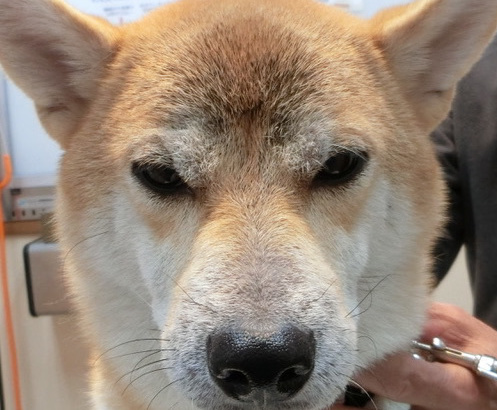

治療や管理ですが、問診やアレルギー検査などで疑わしい食べ物が考えられる場合に、その食べ物を抜いて2週間行い、症状の改善があるかどうかを確認します。(除去食試験)

状況により、食物負荷試験を行います。今まで抜いてきた食べ物を再度与えた時に症状が再発するかどうかを確認します。これは、除去試験後の確定診断のためや除去食を必要最小限にしたい場合などで行います。

治療前

食事療法開始後(投薬なし)

治療前

食事療法開始後(投薬なし)

治療前

食事療法開始後(投薬なし)

食物アレルギーの治療のポイントは、アレルギーの原因を見つけて、その食べ物を与えないことです。また、理想は与えない食べ物も最小限にすることです。

食事療法を実施しても、痒みが治まらない時や症状が強い時は、お薬の内服が補助的な治療として用いられています。

基本的にはアレルギーは完治することが非常に難しいです。そのため、なるべく薬に頼らず、長く付き合っていくことが非常に大切です。最初は大変なことも多いですが、少しでも体への負担を減らしながら、快適に過ごせるように工夫してあげましょう。